索引号:

1133028200297700XM/2017-46697

发布机构:

市规划局

公开方式:

主动公开

组配分类:

规划编制

主题分类:

国土资源与能源综合类

发布日期:

2017-12-15

成文日期:

2017-12-15

公开范围:

面向社会

《慈溪市科教园区城市设计》批后公示

《慈溪市科教园区城市设计》已经慈溪市人民政府批准。根据《中华人民共和国城乡规划法》、《浙江省城乡规划条例》等相关法律、法规、规章要求规定,现将批准规划进行公布。

公布内容:

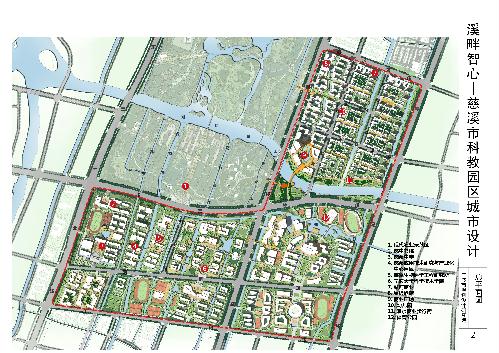

1、规划范围

规划范围位于慈溪市中心城区东部,东至寺马线,南至明州路、西至东三环、北至北三环路-清水湾路,总用地面积3.16平方公里。

2、总体定位

围绕“本土、生态、智慧”三大方面,打造慈溪市的“溪畔智心”,从而构建慈溪人的精神家园、现代田园生活园区以及科技创新平台。

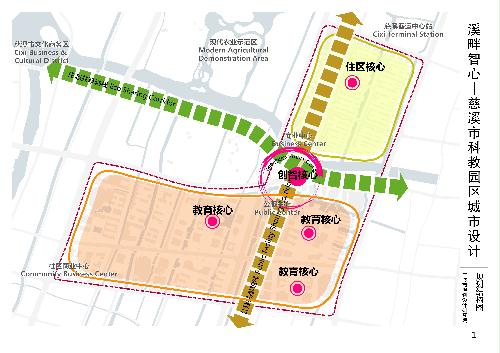

3、规划结构与功能布局

贴合城市的功能、生态、业态格局,提出“融城、拓界、筑园”的总体设计策略,提炼科教园三大特征“溪:水肌理特征;绿:公共空间特征;堂:空间格局特征”,得出“一心、两轴、双片”的总体规划结构,并形成八大功能八块。

4、公共空间

规划依托现状基础,对基地内的公共空间进行精细化设计,主要通过水肌理设计、增加滨水空间的密度、城市控制区域与空间廊道设计来增加公共空间的连续性、丰富性和亲水性。其中:

保证公共空间的连续性:沿水系以及滨江地区作为主要的公共空间,向内部进行渗透与连接,保证内部的公共空间与整个城市公共空间廊道的接驳。

增加公共空间的丰富性:在极大地增加公共空间的丰富程度,包括广场、湿地、水道、绿地、公园等等不同类型的公共空间,以满足一个滨水城区的公共需求。

满足公共空间的亲水性:针对科教园区现有滨水驳岸,提出了一系列构想。通过不同汛期高差水位的判断,设计适应各类汛期的驳岸。

5、慢行系统规划

(1)步行系统

围绕滨水空间,形成一套体系完全的步行系统,包括三个等级片区级步行道、组团级步行道及组团内部步行道,为人们带来不同的滨水体验。

(2)自行车系统

围绕创智核心区,结合主干道、次干道,建设自行车租赁系统,在使用密集区、学校周边及主干道沿线布局集聚度较高的自行车租赁点,增加站点影响范围,其布点可结合实际公交车站站点建设进行。

6、交通系统规划

通过建立适度的对外联系通道,连接慈溪文化商务区以及其他区域的商业服务、体育休闲等公共活动功能,为溪畔智心成为真正的文化和创意活力中心搭建骨架。

同时考虑到城市建设的开发进程,现状北三环路已通车,而公共服务中心可作为中期开发。科教园区内部各功能组团可通过公交连接外围区域,保证科教园内部功能与周边城区功能的衔接。

公交站点建设依据相关专项规划布局。河角路结合校园方案设计布置公交车站,预留足够的港湾式停车空间。

7、风貌界面

(1)色彩控制

根据慈溪市整体风貌及色彩风格,明确科教园区整体色调为中明度灰色调。同时,对不同区域功能及营造目标设定不同区块的色彩风格及风貌。

具体内容如下:

营造目标:打造具有慈溪独特的历史文化内涵的科研、教育基地和拥有宜人商业居住环境的高品质人居场地,形成新传统建筑风格与新文化氛围、生态环境相互交融的文化、教育、科研、商业、居住综合片区。

色彩形象关键词:现代、科技、宜居阳光。

(2)重要界面

为定义各种类型公共空间,对开发地块沿街、沿河、开放空间周围界面的连续性、临界面建筑功能(尤其是底层、裙房)、临界面的建筑基本形式、高度等进行控制,以提高场所识别度,促进建筑与城市空间之互动,创造活跃的街道和场所。规划将界面分为五大类型,连续型界面、街墙式界面、间断式界面、非连续性界面、绿地滨水界面。

此次规划将重点控制梅林路界面及河角路界面。

8、强度与高度控制

(1)强度控制

规划根据不同的使用功能、所处的区位条件,交通条件以及景观影响因素,提出慈溪科教园区基本的强度分区,以此控制各个片区的建设强度框架。

(2)高度控制

规划结合城市视廊,与人对空间的感知,明确滨水城市的高度控制。构建一种有秩序的,与慈溪山水的吻合形态。

9、公共设施布局

规划提出最大限度地让园区与城市共享共赢理念,根据不同的使用功能,把两者都可共享共用的重要文化、体育及商业设施安排在创智核心周边,以此提升周边区域的生活品质。具体设施包括:科创商务中心、商业中心、商业步行街、创智天地、游泳馆、室内体育馆、室外体育馆、图书馆等。

10、地下空间开发

规划地下空间开发强调集中开发、沿重要交通道路开发原则。创智核心、邻里居住区、科研院所、商住混合用地为地下空间重点开发区域,其中创智核心为地下空间复合开发区域,适合结合停车、商业和文化娱乐复合开发。其中相互紧邻区域设置地下空间连接通道。

11、海绵城市

(1)以城市建设为导向的建设思路

规划结合城市不同时期和不同性质的用地,采取不同的海绵城市策略,因地制宜进行建设。科教园区内的非建设区的海绵城市建设应紧密结合城市自然生态格局,落实自然生态格局保护

(1)以水目标管理为导向的建设思路

城市水目标管理包括了水环境、水安全、水生态、水资源和水文化等方面的内容,应根据不同的目标进行相应的规划建设。

(3)以空间管理为导向的建设思路

海绵城市建设基于雨洪管理,在空间管理上,首先落实管控的自然生态空间,其次在建设区,最终需通过用地、水系等具体项目的不同空间载体予以落实。

12、开发时序

规划提出分期开发策略,将用地进行分为近中远期开发相结合的原则进行建设。