索引号:

1133028200297700XM/2018-46816

发布机构:

市规划局

公开方式:

主动公开

组配分类:

规划编制

主题分类:

国土资源与能源综合类

发布日期:

2018-12-18

成文日期:

2018-12-18

公开范围:

面向社会

慈溪市山下历史文化名村保护规划(2016-2030年)批后公布

一、规划范围与期限

1、规划范围:综合考虑文保单位、文保点、历史建筑、重要历史环境要素布局,划定规划范围,包括山脚下、山下、后陈、作坊四个自然村以及原三塘横江拓宽拆迁安置区、伏龙路沿线建筑,共60.94公顷。

2、规划期限: 2016——2030年,其中近期为2016——2020年;远期为限2021——2030年。

二、保护重点与保护等级范围

1、保护重点

(1)保护古村山、水、村格局特色;

(2)保护古航道和古街的街巷肌理特色,其中古航道(老镇龙浦),包括驳岸、埠头、滨水道路、码头、古桥、古树等要素,保护古街(新昌隆路),包括街巷尺度、沿街商铺、支巷等要素;

(3)保护文保单位(龙山虞氏旧宅建筑群、万顺酱园、刺史桥、虞洽卿墓、伏龙山摩崖石刻、龙山抗战碉堡群)、文保点(继勤堂、树滋堂、虞母亭)、历史建筑(山下小学、新昌隆路商铺、六小家之虞寅生家宅、虞金钿家宅)和传统风貌建筑;

(4)保护伏龙山和水系、古桥、古树、碉堡、摩崖石刻、虞洽卿墓、虞母亭等历史环境要素;

(5)保护与虞洽卿、虞乡山、虞守旺等山下商贾相关的商帮文化历史遗存,注重传统文化的传承和弘扬;

(6)保护、传承伏龙山传说、酱油、香醋、黄泥螺制作工艺等非物质文化遗产;

(7)保护四大家、六小家、堂前等山下村代表性同宗氏族聚居空间,注重延续山下虞姓氏族聚居的生活氛围和古村自民国来形成的传统、包容、富有三北地区特色的民俗风情。

(8)保护主题:

①古航道上的商帮文化名村

②千年孤山下的民国风情博物馆

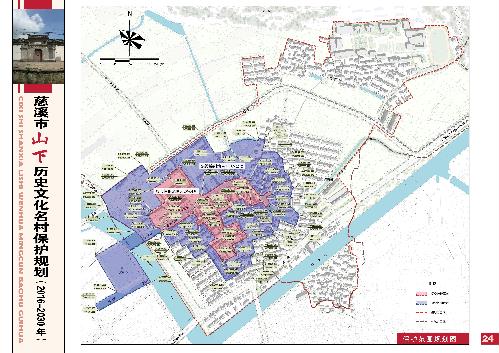

2、保护等级范围

(1)核心保护范围:规划划定两处核心保护范围,面积共计7.22公顷,其中一处为山下古村,面积5.29公顷,其中文保单位、文保点、历史建筑、传统风貌建筑占地面积占全部建筑占地面积的65%。另一处位于伏龙山上,面积1.93公顷,包括刺史桥、虞洽卿墓、莲花池、伏龙山摩崖石刻四处文保单位(点)。

核心保护范围按《历史文化名城名镇名村保护条例》和《浙江省历史文化名城名镇名村保护条例》等相关法规要求的保护措施进行严格保护。

(2)建设控制地带:规划划定两处建设控制地带,面积共计20.78公顷,其中一处位于山下村,面积15.89公顷;另一处位于伏龙山上,覆盖刺史桥、虞洽卿墓、莲花池、伏龙山摩崖石刻四处文保单位(点)的建设控制地带,面积4.89公顷。

按照保护规划严格控制建设控制地带内的建设活动,在此范围内的新建建筑或建筑整修,必须服从“风貌协调”的原则,在建筑高度、风格、形式以及建筑色彩上与传统建筑风貌协调。

(3)环境协调区:环境协调区北以伏龙山北部山脚为界,东、东南以三北轮埠码头、镇龙浦为界,西以三塘横江及虞母亭花园、虞母河为界,总面积约3.9平方公里。

区域内建设用地以控制规模和协调建筑风格、颜色、体量为主;以保护古村山水格局、保护周边田园环境为目的。

三、古村保护规划

1、整体风貌保护

(1)山水格局保护

(2)街巷肌理保护

(3)视廊、界面保护

(4)院落特色保护

2、文物古迹保护规划

规划重点保护山下村的一处全国重点文保单位,一处浙江省文保单位、四处慈溪市文保单位,三处慈溪市文保点,另外继勤堂现状为慈溪市文保点,规划通过修缮推荐其成为慈溪市文保单位,推荐树滋堂为慈溪市文保点。

规划从传统风貌建筑中筛选出山下小学、新昌隆路商铺、虞寅生家宅、虞金钿家宅四处具有代表性及历史内涵的建筑推荐为历史建筑。

规划明确或划定文保单位、文保点、拟推荐历史建筑的保护范围与建设控制地带,按《文物保护法》、《宁波市文物保护点保护条例》、《浙江省历史建筑保护图则编制导则》、《浙江省历史建筑保护利用导则》的要求,制定相应的保护措施严格保护。

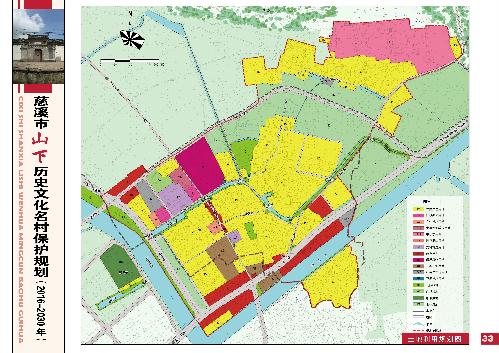

3、建筑保护与整治模式规划

山下历史文化名村建筑保护与整治方式分为保护、修缮、改善、保留、整治、拆除六类,具体使用范围和措施要求见下表:

山下历史文化名村建筑保护与整治方式一览表

建筑保护与整治方式分类 | 使用范围 | 措施要求 |

保护 | 对已公布为文物保护单位、文保点的建筑,且已完成修缮的,要依据文物保护法进行严格保护。主要有虞氏旧宅、山下小学、新昌隆路商铺。 | 严格按照《中华人民共和国文物保护法》、《浙江省文物保护管理条例》、《宁波市文物保护管理条例》、《宁波市文物保护点保护条例》、《浙江省历史建筑保护图则编制导则》、《浙江省历史建筑保护利用导则》等的要求划定保护范围及建设控制地带并进行严格保护。 |

修缮 | 略有破损的文保单位、文保点、拟推荐历史建筑。主要有万顺酱园、继勤堂、树滋堂、虞寅生家宅、虞金钿家宅。 | ①修缮活动不得擅自改变文保单位(点)、拟推荐历史建筑主体结构、外观和有特色的内部装饰,不得危害文保单位(点)、拟推荐历史建筑及其附属设施的安全。 ②建筑内部局部允许改变,可以结合其自身特点进行保护性利用,如陈列、纪念、传统商铺、传统作坊等。 |

改善 | 传统风貌建筑,重点是核心保护范围和建设控制地带内的传统风貌建筑。主要有二屋堂前、三房堂前、虞民德家宅等。 | 保持和维修外观风貌特征,特别是保护具有历史文化价值的细部构件或装饰物;其内部允许进行改善和更新,主要配备厨卫设施,以改善居住、使用条件,适应现代生活方式。 |

保留 | 核心保护范围和建设控制地带内与传统风貌协调的其他建筑,以及环境协调区内的其他建筑。 | ①核心保护范围和建设控制地带内的其他建筑,改建、翻新应基本维持传统风貌,与现状协调。 ②其他建筑符合环境协调区的控制要求。 |

整治 | 核心保护范围和建设控制地带内与传统风貌不协调的其他建筑。 | ①核心保护范围和建设控制地带内建筑整治主要有立面改造、屋顶改造、降低层数等措施,使其符合历史风貌要求。 ②正面一律不允许设置遮雨蓬、晒衣架。空调机位实施装饰性遮挡;防盗卷帘门、防盗窗统一风格,沿街市政、环卫设施根据市容标准进行统一改建。 |

拆除 | 风貌较差、质量过差,违章搭建或严重破坏整体风貌且不易整治的建筑,以及因道路拓宽等原因需拆迁的建筑。 | ①针对与历史风貌有较大冲突的不协调建筑和障碍建筑、违章搭建或加建,破坏原建筑布局和历史地段空间形态的建筑,应该采用拆除的方式。 ②整修和改造都不能处理好与历史风貌冲突的矛盾,应采用拆除的方式。 ③原址拆除,可辟为绿地或开敞空间;若原址重建要求必须与古村传统风貌相协调。 |

4、历史环境要素保护

(1)保护伏龙山及山上的众多古迹和传说,包括伏龙寺、虞洽卿墓园、莲花池、刺史桥、千丈岩、蛇打滚、摩崖石刻、龙山抗战碉堡群、防空洞等军事防御工程等。

(2)保护水系格局,特别是古航道——老镇龙浦和虞母河,包括保护驳岸、埠头及老镇龙浦沿岸的古村视廊界面等。

(3)保护泰平桥、众安桥、万年桥、刺史桥、虞母桥5座古桥。

(4)保护位于伏龙山、虞氏旧宅、老镇龙浦岸边的古树共计29棵。

5、非物质文化遗产保护

非物质文化遗产保护以“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”为保护方针。以整体性、活态性、真实性为保护原则。规划将伏龙山传说、酱油、香醋、黄泥螺制作工艺、商帮文化、佛教文化、宗族文化等山下古村特色非物质文化遗产通过挖掘、保护、传承,结合文化旅游发展,提供物质载体与空间场所,扩大非物质文化遗产影响力。

四、村发展规划

1、发展规模

至规划期末,山下村规划人口将达4600人左右。

规划范围用地规模49.88公顷。

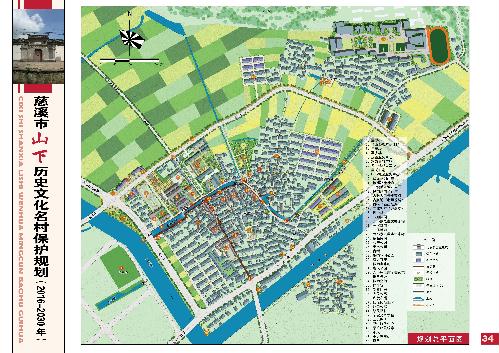

2、空间规划

(1)空间结构规划

规划山下历史文化名村构建“一心两轴、一环多区”的空间结构。其中:

“一心”:即由虞氏旧宅、游客服务中心、社区服务中心构成的公共中心。

“两轴”:即古航道和古街构成的两条核心风貌轴。

“一环”:即由伏龙路、横七路、环西路构成的外部交通环。

“多区”:即公共及旅游服务区、古村复合居住区、风貌协调居住区、综合商住区、自然风貌区、居住区、伏龙山景区旅游服务区等功能片区。

(2)高度控制规划

①文保单位、文保点、历史建筑、传统风貌建筑:维持原有建筑高度。

②核心保护范围:以一、二层为主,并不高于虞氏旧宅的最高点,檐口高度控制在6米(2 层)及以下。

③建设控制地带:建筑高度控制为三层以下的坡屋顶建筑,檐口高度控制在10米(3层)及以下。

3、道路交通规划

规划形成对外联系通道、内部车行道路、内部步行道路三级道路系统,并设置公共停车场2处。依托古航道、古街及步行道路,打造以步行为主,融合绿道、绿色旅游巴士、小火车的古村特色慢行系统。

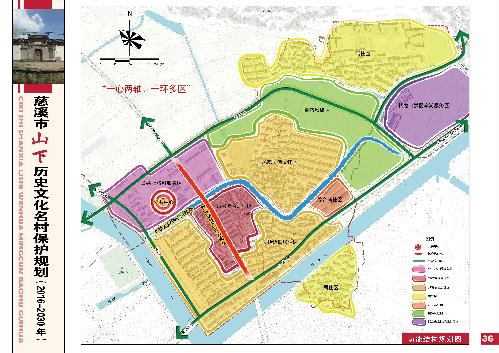

4、旅游发展规划

(1)旅游空间发展格局

规划形成“两心、三轴、三组团、多点”的旅游空间格局。

(2)旅游线路规划

规划在古村布置古航道特色水街体验游、民国风情观光体验游、商帮文化休闲游、伏龙山小火车特色观光游四条特色旅游线路,并合理设置换乘、接驳点,方便游客换乘。

(3)旅游服务设施:规划设置游客服务中心、旅游集散广场、公共厕所、停车场、环西路旅游商业区、新昌隆路商业街等完善的旅游配套服务设施,提升古村旅游接待能力。

五、规划实施

1、近期(2016——2020年):

对继勤堂、树滋堂、万顺酱园等文保单位进行修缮;对新昌隆路、老镇龙浦进行综合整治;对历史建筑、传统风貌建筑进行修缮、改善;对古村核心保护范围内其他建筑进行立面、屋顶的整治,使其与古村民国风貌相协调。

完善游客服务中心、旅游集散广场、生态停车场、古村基础设施和公共设施的建设;全面启动山下古村旅游开发,提升旅游服务功能和接待水平。

2、远期(2021——2030年):

对古村建设控制地带内其他建筑进行立面、屋顶的整治,使其与古村民国风貌相协调;完善旅游配套服务设施、各类市政和服务配套设施;全面开展山下历史文化名村特色旅游,以文化旅游、休闲旅游为主;规划范围内的社区环境进行综合整治,提升村民居住品质。