走近最早的宁波籍共产党员杨贤江

来源:市纪委 发布时间:2021-06-08

今年以来,慈溪市长河镇贤江村贤江支路146号参观者络绎不绝,成了当地开展党史学习教育的“网红打卡地”。这里就是目前最早的宁波籍共产党员——杨贤江的故居。

杨贤江故居大门

穿过木质大门,走过绿意葱茏的小径,一座造型简朴的砖木结构小院映入眼帘。126年前,杨贤江出生于此。他36年短暂而光辉的一生,从这里出发,从一个农民的儿子成长为我国早期的马克思主义教育理论家、杰出的青年运动领导人、坚定的共产主义战士,为浙东地区革命引燃“星星之火”。

故居天井

走入这座典型的三北民居,七檩五柱五开间带前廊的正屋,东西柱头墙连着围墙,圈成了一个小小的天井。推开稍显老旧的灰色木门,院内一棵香泡树高大而茂盛,檐下有三两只七石缸。从古色古香的雕花窗看进屋内,则是几间简陋的厢房,这座有着150余年历史的老屋,似乎向众人诉说着那段属于屋主的过去,杨贤江在这里度过了短暂的青少年时期。

杨贤江伏案读书处

这张旧书桌和洋泡灯见证了“学霸”杨贤江的成长,最终他以优异的成绩毕业于浙江第一师范学校,老师李叔同赠他一张条幅,上书“神聪”二字,以示鼓励。

他虽精于学业,却不是一个“两耳不闻窗外事”的书呆子。五四运动的浪潮使杨贤江接触到新思想和新学说,极大地触动他的“教育救国”思想。1922年5月,杨贤江加入中国共产党。1923年至1926年,在党的领导下,杨贤江努力从事文化教育战线的革命工作,先后担任《中国青年》《革命军日报》等刊物编辑。在逃亡日本期间,担任留日学生中国共产党组织的负责人。1929年,他回到上海,任中共中央文化工作委员会委员,并发起组织“社会科学家联盟”。

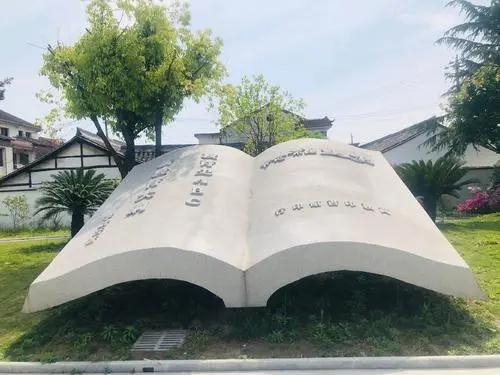

石书雕刻

坐落在故居西北侧的杨贤江纪念馆,就集中陈展介绍了杨贤江的这段革命生涯。走入纪念馆的庭院,国内最早以马克思主义观点编写的教育著作——《教育史ABC》《新教育大纲》石书雕刻赫然呈现在眼前,“脚踏一天星斗、手摇万里江山”的手迹彰显了他的革命情怀和远大抱负。这两本著作是他在大革命失败后的艰苦岁月中写成的,在国民党进行文化“围剿”的严重白色恐怖下,在被登报通缉的危险境地中,他的组织性纪律性极强,党有什么任务交给他,他从来不讲价钱,不避风险,以笔为刀,突破“围剿”。

展厅一隅

那段日子里,杨贤江过着隐蔽地下、卖文为生的贫困而又极不安定的生活,夜以继日地工作,期间曾东渡避居日本。在艰苦困顿中,他还是按月缴纳党费,从未间断,甚至和沈雁冰、候绍裘等同志一道捐助中共江苏省党部大洋各100元,以帮助解决他们的经费困难。

红墙下的杨贤江手稿引人入胜

纪念馆中陈列的手稿、遗物等,如同一簇簇烽火穿越时空,让人置身于往昔峥嵘岁月,感受到那一股生生不息的革命“牛劲”。

杨贤江的“牛”,“牛”在有用不完的精力、使不完的劲头。他把每天的时间都安排得十分紧张,什么时间学习,什么时间工作,什么时间参加活动,什么时间写文章,总是有条不紊地进行。当时有人曾笑他是“牛”,他也笑而不辩。他给自己取的一个笔名就是“牛犇”。他的确是在象“牛”一样的工作,来实践自己的崇高信念,在马克思主义教育理论和实践上留下了足足300万字的精神财富。

紧张而又艰苦的生活的折磨和长期工作的劳累,严重地损坏了杨贤江本来很健康的身体,1931年,因积劳成疾,杨贤江病逝于日本。

杨贤江堂侄杨裕康讲授“红色家风”故事

斯人已逝,精神不灭。在杨贤江的启发和影响下,杨氏一门先后有八人走上革命道路。故居南面的红色家风馆成了大家感受这一家国情怀的鲜活阵地。

穿过百年漫漫岁月,走进新时代,革命先辈们的英勇事迹和崇高精神仍然激励着贤江村干部群众在乡村振兴的道路上奋勇向前,将红色基因代代相传。近年来,该村坚持以党建为引领,擦亮“红色名片”,深入挖掘红色革命文化,在美丽乡村建设和村庄整治中凸显红色主题和红色元素,着力打造既有红色革命故事,又有当代蓬勃风貌的“红色名村”。贤江村党总支书记罗杰介绍,打造“红色名村”的目的不仅是要传承和弘扬革命精神,更是要激励党员干部进一步做好乡村振兴等各项工作,为群众谋求新幸福。